3日間で延べ384名が参加

2024年8月24日(土)から26日(月)の3日間、山梨県北杜市と一般社団法人北杜山守隊は「第2回日本山岳保全サミットin北杜」を開催した。南アルプスユネスコエコパーク登録10周年を記念した取り組みで、山岳保全に関する課題を共有しながら、山岳資源を将来に引き継ぐ仕組みづくりを目的としている。

1日目は全国で山岳保全活動を行う11団体による活動報告、2日目は株式会社ヤマップ代表の春山慶彦さんによる特別講演、台湾千里歩道協会副執行長徐銘謙(シュ・ミンチェン)さんの基調講演やパネルディスカッションが行われた。3日目には登山道保全ワークショップと一般参加者に向けた精進ヶ滝トレッキング&ジオツアーを開催した。

◆参加団体

阿蘇参道整備

蒜山自然再生協議会(MANIWA TRAIL CLUB)

小笠原父島ガイドWanaka

屋久島山岳ガイド連盟

環境省屋久島自然保護官事務所

天城トレイルワーカーズ

乗鞍山守隊

一般社団法人雲ノ平トレイルクラブ

株式会社ヤマップ

NPO法人富士トレイルランナーズ倶楽部

一般社団法人北杜山守隊

【第1日目 / 午前の部】

第1日目は八ヶ岳やまびこホールが会場。全国から11団体が集結し、午前、午後の部に分かれて各団体が現状と課題を発表した。登山道保全に取り組む団体がこれだけの数、一堂に会するのは初めてのこと。午前の部では一般社団法人北杜山守隊、阿蘇参道整備、蒜山自然再生協議会が活動報告を行った。以下、概要をまとめた。

1)一般社団法人 北杜山守隊

代表理事・花谷泰広さん(山梨県北杜市)

◆黒戸尾根や日向山、南アルプス国立公園などで活動

北杜市では2021年より本格的な山岳保全の取り組みが始まった。きっかけは、2020年、北杜市とザ・ノース・フェイスが包括連携協定を締結したことにある。大雪山・山守隊で近自然工法による登山道保全に取り組んできた岡崎哲三さんを招いて勉強会と体験会を実施した。

2022年4月に一般社団法人北杜山守隊を結成。ビジョンは「みんなで守る山の道」。

初年度は小規模に活動し、徐々に公募型のワークショップへと拡大して、整備技術の体系化を推進している。

2023年より、北杜市から登山道整備を受託し、黒戸尾根、日向山、尾白川溪谷などでの活動をスタートした。2024年からは南アルプス国立公園内での活動も始まった。人材育成や物販にも力を入れ、企業からの寄付金のほか賛助会員制度を導入し、財源の多様化を進めている。

◆ワークショップと会員制度

自主事業の核となるのは、環境保全とツーリズムをかけ合わせた登山道保全ワークショップ。人材育成の一環として会員制度(一般、特別、正会員)を設けている。特別会員は技術者やインタープリター、正会員は運営者という位置づけ。運営スタッフ、技術スタッフ、インタープリターが3本柱となっており、現在は技術リーダー2名、アシスタント3名、インタープリター3名がいる。2024年には日向山で大規模浸食の箇所を修復。3日間で述べ40名の会員が参加した。

◆ワークショップをふるさと納税の返礼品に

山岳保全では北杜市、山梨県、環境省との調整が重要だ。北杜山守隊が現場を担い、北杜市が管理を行って、ワークショップ参加者が作業にあたるという協力体制を構築したい。ほかに大きな特徴として、地域おこし協力隊を北杜市から派遣してもらっている。北杜市からの整備委託金はふるさと納税を財源とし、返礼品としてワークショップに参加できるクーポン券を提供している。

◆事業収入の増加で持続可能な保全活動へ

キーワードは「利用と保全のバランス」。今後、高齢化が進めば山小屋の従業員も減り、山岳保全の力は弱まっていく。できるだけ早い段階で、保全量が利用量よりも上回る体制を整えたい。持続可能な保全活動をするためには事業収入と人材育成の強化が必要。これまでは補助金と業務委託金で活動していたが、2023年は約800万円の収入のうち、約500万円がワークショップや寄付など自主事業による収益となった。

2)阿蘇山道整備

代表・渡邊裕介さん(熊本県阿蘇市)

◆阿蘇ユネスコ世界ジオパークでの活動

阿蘇山道整備の活動場所は「阿蘇ユネスコ世界ジオパーク」として認定されたエリアで、4年に一回審査が行われる。阿蘇には外輪山といわれる楕円形のカルデラ壁があり、その内側に人が住んでいて、固有の文化を形成している。

◆地震により登山道が崩壊

2015年にM7.3の大地震が発生し、山間部に亀裂が生じ、登山道も大きく崩壊した。それらの修復に着手するため、岡崎哲三さんを招いて、近自然工法について学んだ。その後、ガイド事業や野外教育に力を入れている「あそBe隊」が登山道整備を受託。高岳を皮切りに対象エリアを拡大し、阿蘇山、くじゅう、祖母、霧島などで整備を行っている。

◆昔ながらの管理とともに行う整備

草原の山は踏圧浸食と地震による亀裂で植生が失われている。これまでは野焼きや赤牛の放牧など、人の手が入ることで維持されてきた。現在、草原ではヤシネットなどを利用した植生回復も進めている。岡崎さんによれば、北海道に比べて阿蘇の植生は強いらしく、1年も経たないうちに回復する場所もある。今後は山、川、海の生態系維持を主眼に、若い世代や地域のガイド団体との連携も強め、熊本全体の生態系保全について考えていきたい。

3)蒜山自然再生協議会(MANIWA TRAIL CLUB)

事務局・千布拓生さん(岡山県真庭市)

◆草原の貴重な生態系

蒜山は「西の軽井沢」と呼ばれ、近隣県や関西圏から観光に訪れる人が多い。かつては山焼きを行っていて、草原にしか住めない独自の生態系が維持されている貴重な場所。

当協議会は、2020年1月、環境省の自然再生推進法に基づく27番目の法定協議会として設立した。登山道整備は自然資源利用活動委員会が担当しており、主に山焼きや草刈り、茅の販売、湿原の希少生物の養成などを行っている。

◆トレイルラン大会を契機に始まった整備活動

登山道整備のきっかけはトレイルランレース「FOREST TRAIL HIRUZEN-SHNJO」だ。コロナで一時休止していたが、再開する際に、当協議会と一緒に登山道整備を行いたいという相談を受けた。

ロングコースは68キロあり、600〜700人が参加するため、大会期間中は自然環境に圧力がかかる。これまで登山道整備の経験はなかったため、岡崎哲三さんから指導を受けた大畑良平さんに参加してもらい、近自然工法について学んだ。百貨店、行政、登山道を利用するトレイルランナーなどと連携し、2022年8月から整備活動を開始した。

◆整備参加者に優先出走枠を提供

観光文化発信拠点であるグリーナブル蒜山ではアクティビティとして、毎月、登山道整備のイベントを展開している。「FOREST TRAIL HIRUZEN-SHNJO」では「グリーナブルアクト枠」を設定。通常、出走者は抽選で決まるが、登山道整備の参加者には優先エントリーの機会を提供している。

登山道修復箇所は自然公園法上の事業執行者が不在のエリア。2022〜2024年は年10回程度、整備を実施した。ヘアピンカーブの多い登山道では雨水浸食、道幅の拡張などの課題がある。足場の悪い急斜面での整備活動は中級者向けとして実施している。

主な質疑応答

<質問>

登山道整備の許可と手続きについて。一般登山道とバリエーションルートとの取り組みの差について知りたい。

◆回答

蒜山:我々の場合は自然公園法上の事業者が不在だが、事実上、登山道が開通しているので、土地所有者の真庭市に許可をとっている。国立公園に含まれているので、環境省の事務所にも相談している。一般登山道とバリエーションルートの差は、場所や組織、整備の内容によって変わってくると思う。

北杜:山梨県は国有地が少なく、土地の所有者は山梨県。県の公有地にある登山道は、県が管理しているものと、各自治体が管理しているものとがある。県有地のなかで北杜市が借り受けている登山道に関して、受託して整備している。甲斐駒ヶ岳は国立公園で、山頂までは県の所有地だが、整備が行える状況。我々が行っているのは構造物の設置工事ではなく、地形を復元するための現状復帰の作業なので、申請は不要であるという結論に至っている。

阿蘇:管理者がいる登山道を整備している。管理者がいない場所に関しては議論を進めている。

<質問>

蒜山の環境負荷調査について具体的な内容を教えてほしい。

◆回答

蒜山:2024年度は登山道にカメラを設置して人数を集計し、月や季節ごとの変動を把握したいと考えている。集計後は、各所がどれくらい削れているのかを調査したい。2つのデータを重ねて、登山道の浸食のスピードを明らかにしたい。

<質問>

オーバーユースについて。高齢化により山仕事に関わる人が減少するなか、登山土を維持するだけではなく、登山道自体を減らすことも必要なのではないだろうか。

◆回答

北杜:我々が管理しているエリアはオーバーユースというより保全が足りていない状態。現在の利用状況を保ちつつ、保全の量を増やすことが重要だと思う。

阿蘇:阿蘇もオーバーユースという状態ではない。ただこれまで施工されていたメンテナンス方法は自然環境に合っていなかったので、近自然工法を取り入れた方向にシフトしている。

蒜山:オーバーユースはそこまで深刻ではないが、地域全体の登山道を見回すと局所的に痛んでいる。利用者数を減らすことは自然公園の構造的に難しく議論が必要。いまはオーバーユースに至る前に整備を進めて、保全の機会を増やしている。

【第1日目 / 午後の部】

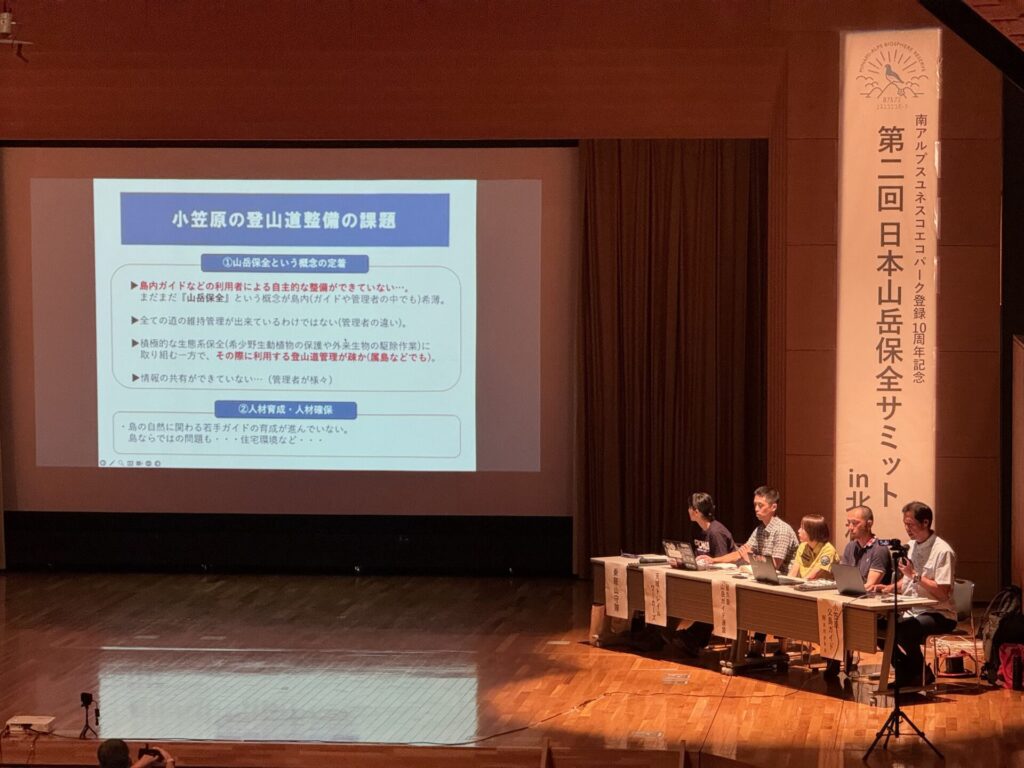

午後の部では小笠原父島ガイドWanaka、屋久島山岳ガイド連盟、天城トレイルワーカーズ、乗鞍山守隊、株式会社ヤマップ、NPO法人富士トレイルランナーズ倶楽部、一般社団法人雲ノ平トレイルクラブが発表を行った。

4)小笠原父島ガイドWanaka

佐藤博志さん(東京都小笠原村)

◆「海洋島」として独自の進化を遂げた生態系

小笠原は2011年、日本で4番目に世界自然遺産に登録された。父島は東京から約1000キロあり、来島方法は船のみで、片道24時間かかる。船はおおむね週一回運航し、人や物資を運んでいる。観光客、仕事で訪れる人、島民含めて、年間の来島者数は約3万人。

野生イルカや星空、島内の特殊な地形といった自然環境が特徴。これまで一度も大陸と陸続きになったことがない「海洋島」で、独自の生態系をつくりあげている。亜熱帯に属する島で、観測史上、一度も雪が降ったことはない。とくに陸上の生態系をテーマにした観光ツアーが多く行われている。船便の数が限られ、物理的に人数制限がかかっていることから、オーバーツーリズムは起きにくく、土壌の浸食は少ない。

◆ハートロックでは踏圧被害が進行

一方で、世界自然遺産登録後は場所によって利用者が増え、踏圧が起きた。島南端のハートロックという岩場では、雨で赤土の流出が顕著になっている。理由は経年の風化、入植時に人が連れてきたヤギの野生化、利用者の増加が挙げられる。20年ほど前から少しずつ崩れていたが、観光客の増加によって顕在化した。

2012年、北海道大学の愛甲哲也先生と大雪山山守隊の岡崎哲三さんを招いて、座学と施工の講習を行った。その後11年間、小笠原村の予算は継続されていて、毎年、岡崎さんを招いて整備を続けている。現在、ハートロック上部にヤシロールを設置して土壌流失を防止している。

◆保全の意識を高めたい

課題は人材育成と、生態系保全に対する意識の喚起。世界自然遺産に登録されたことで来島者は増えたが、生態系保全への意識が追いついていない。今後は整備団体を設立して若手を育成し、保全の意識を高める仕組みづくりに注力していきたい。

5)屋久島山岳ガイド連盟

事務局長・渡邊太郎さん(鹿児島県屋久島町)

環境省屋久島自然保護官事務所自然保護官・岩下美杜さん(鹿児島県屋久島町)

◆多様な生態系を有する「垂直分布」

屋久島山岳ガイド連盟は日本山岳協会の公認団体として2015年に結成された。屋久島町の条例で制定されている公認ガイド制度の山部門に所属することができ、70名が登録している。屋久島全体では山、川、海合わせて約150名の公認ガイドがおり、8割が移住者。

屋久島はほぼ花崗岩できていて、人口は約1万1500人。登山道は島の中心部にある。九州で一番標高が高い宮之浦岳を始めとして、標高1800メートルを超える山が10座、1000メートルを超える山が46座ある。海岸線は九州南部の植生、標高の高いところは北海道のような植生で、これは「垂直分布」と呼ばれている。垂直分布は世界自然遺産に登録された際の評価基準のひとつで、生態系の多様性を表している。

総面積の84%が国有林で、人が住んでいる沿岸地域以外はほとんどが国立公園。山登りをするための登山道はすべて国有林となっている。

◆週一回、巡回パトロールを実施

登山道の場所により事業者が異なり、トイレや避難小屋などの施設も管理者が違う。それぞれの管理者が、登山道や施設の維持管理を観光協会ガイド部会に委託している。観光協会ガイド部会では、2012年から巡回パトロールを実施。週一回程度、ガイドが山小屋に一泊して、登山道と施設のメンテナンスを行っている。

そのほか、屋久島ガイド連盟では2019年から環境省の事業として、避難小屋の業務を請け負っている。2021年からは、近自然工法を取り入れた登山道整備を実施。2022年からは、サンカラホテル&スパ屋久島が基金を設立し、その一部が登山道整備に活用されている。現状はサンカラ基金と環境省の予算で整備を進めている。

山岳利用と環境保全を一括で担う組織の結成、山小屋の通年の有人化などを検討している。

6)天城トレイルワーカーズ

代表・倉原卓也さん(静岡県河津町)

◆整備活動とシカの食害対策

天城峠を中心とした山域で活動している。2015年に開催されたトレイルラン大会をきっかけに現状復旧という名目で整備活動に携わるようになった。2022年、富士トレイルランナーズ倶楽部を通して、岡崎哲三さんによる近自然工法の考え方や技術を学んだ。

2023年5月に河津町でトレイルランニング大会が新設され、天城トレイルワーカーズの活動が始まった。大会を通して、長期的視野での山岳保全を目指している。技術者を中心に林業や造園の仕事に携わる4名で、有償での活動を展開したところ、他の地域からも依頼が来るようになった。

天城山ではスズタケとクマザサという2種類の笹が生えていたが、シカの食害によりスズタケが減少。2015年頃からシカの食害が深刻化しているが、対策が遅れている。登山道を整備しても食害により斜面に下草が生えないので、土が流出してしまう。登山道の周りの植生を復活させるためには、登山道整備と食害対策を同時に行う必要がある。

7)乗鞍山守隊

齊藤真弓さん(長野県松本市)

◆山岳エリアに暮らしが含まれる「住むアルプス」

観光協会のなかにあるフィールド整備文化会に、乗鞍山守隊準備室を置いている。現時点では準備室であり、組織化はされていない。目標は乗鞍の素晴らしい自然を次世代に繋ぐために生態系の回復を促すこと。乗鞍高原全体を整備していこうと考えている。

乗鞍岳は北アルプスの一番南に位置しており、何度も噴火を繰り返してできた山で、23のピークを総称して乗鞍岳と呼ばれている。最高峰は剣ヶ峰で標高3026メートル、最後の噴火は9000年前。溶岩が流れ、その溶岩台地の上に私たちは暮らしている。

現在はトレイルヘッドに建物をつくり、整備協力金によりインフォメーションを行っている。滝に向かう道は利用者も多く、土壌が削れている。一の瀬草原はかつて牛が放牧され、牛が草を踏んで食べていたので遠くまで見渡せる草原が維持されていた。いまは牛がいないので森に返りつつある。草原を維持するためにミズナラやハンノキなどを伐採して、薪ストーブの薪にしている。白樺は薪として使えないので白樺ポストをつくって販売し、その一部を整備活動の資金に当てている。

かつては川の水流を利用して木材や炭、わらび粉を出荷していた。乗鞍高原は、中部山岳国立公園のなかにありながら、自然と人の営みが一体となった場所。山岳エリアのなかに暮らしが含まれている「住むアルプス」といえる。

◆女性にも関われることがある

環境省が岡崎哲三さんを招聘してイベントを開催。整備作業に参加するなかで、女性でもできる仕事があることを知る。標高が低い場所であれば子どもも含めた家族で参加できるのではないか、乗鞍らしい整備ができるのではないかと考えている。

主な質疑応答

<質問>

有償の具体的な内容を教えてほしい。

◆回答

天城:発注元は河津町。河津町が管理している歩道と、河津町を含む運営協議会が管理する歩道などの整備依頼をうけている。基本的には、現場を観察して見積もりを出し、OKとなれば発注を受けるかたち。現状は寄付金など外部からのお金は入っていない。

<質問>

平成23年2月の福留脩文先生(近自然河川工法を日本で提唱した第一人者)の技術レポートとして、屋久島にふさわしい登山道整備の技術指針という資料があるが、現在もこちらは活用されているのか。指針では石が多く使われているようだが、現在はどうか。

◆回答

屋久島:事業を発注する仕様書にも記載しており、毎年、情報を更新している。石が多いところでは石を使い、倒木が多いところでは木を使っている。

<質問>

乗鞍山守隊へ。写真の記録が多いが、GPSを活用しながらの記録は行っているか。

◆回答

乗鞍:動画で記録して残したいが、機材がなく今はできていない。Googleのマイマップ上にポイントを打って写真を記録している。

8)株式会社ヤマップ

渡邊翔太さん

◆インターネットサービスにより自然環境に貢献

ヤマップはGPS地図アプリを提供しており、電源が入らないところでも現在地がわかる仕組み。2024年8月現在、450万ダウンロードされていて登山者の7割程度が愛用している。そのほか登山保険やショップなどウェブメディアのサービスを提供している。私たちはインターネットを介したサービスを提供しており、他の登壇者のように活動するフィールドを持つ立場ではない。

ヤマップのなかで山行日記を書いた際などに溜まったポイントを、整備活動を行っている事業者などに応援として送ることができるポイント制度「DOMO」を展開している。(2025年7月に終了)また、ヤマップのふるさと納税は「使い道への共感から寄付をつなぐ仕組み」。対象は山や自然のための活動で、登山道整備や環境に優しいトイレの設置、災害復興支援などがある。

ヤマップではフィールド以外での貢献を常に考えている。ひとつはユーザーに向けた情報発信、ふたつめは情報ごとに関わり方を提案していくこと。イベントやツアーなど参加できる機会を創出していく。

9)NPO法人 富士トレイルランナーズ倶楽部

代表理事・三浦務さん(東京都大田区)

◆Mt.FUJI100(旧UTMF)を契機に設立

富士トレイルランナーズ倶楽部は2010年、100マイルレース「Mt.FUJI100(旧ウルトラトレイルマウントフジ)」を立ち上げるために関係者やランナーで設立した団体。コロナ禍により2年連続で大会が中止となり、その後は運営体制が変わって、我々は運営から退いた。2021年からは登山道整備を中心に、富士山周辺のフィールドの保護活動に専念している。

◆石割山での活動

石割山は富士山の絶景スポットで、八合目くらいに石割神社があり、パワースポットとしても人気を集めている。一年中ハイカーやトレイルランナー、インバウンドの観光客などが訪れる。利用者が多いため登山道の崩壊も激しく、植生も壊れていた。オーバーユースだけでなく、保全がまったくなされてこなかったことが大きな要因。

2022年春から、大会ボランティアネットワークのメンバーと一緒に補修作業を開始した。岡崎哲三さんを招いて、本年度も春と秋にイベントを開催した。これまで、延べ600名程度が参加している。トレイルランランニングは登山道を壊してしまう側面もあるが、トレイルランナーは体力があるので、整備活動にもたくさんの人が集まってくれる。

最初は崩落箇所だけ修復していたが、それだけでは周辺の植生は失われたままであることに気づいた。雨の流水や霜柱、自然現象などで壊れていく。そこで、崩落箇所以外も手直しをすることにした。木段横に土留めを配して木の根を守ったり、ヤシネットを活用して植生回復を促したりしている。富士山科学研究所から専門的なアドバイスを受けている。山中湖村から委託を受け、別の山の保全活動にも着手しようとしている。

◆「石割山2030宣言」を策定

2023年10月、長期活動目標として「石割山2030宣言」を策定した。他の活動地域は地元主導だが、我々はフィールドに遊びに行っている者の集まり。そのため地元調整が他の団体よりも難しいが、石割神社の宮司さんの協力によって関係各所との信頼関係も構築できた。日本の山岳保全では、地域の自然の成り立ちや歴史文化を学ぶ姿勢が大切。身近な里山以外にも、人の手が入ることで成り立ってきた自然がたくさんある。活動の受け皿となる組織づくり、資金集めが活動継続の要だと考えている。

10)一般社団法人 雲ノ平トレイルクラブ

代表理事・伊藤二朗さん(神奈川県三浦市)

◆民間の自助だけでは限界

雲ノ平は北アルプスの中心に位置していて、標高2600m付近になだらかな湿原や草原が広がっている。10万年前の火山によってできた溶岩台地。国立公園の特別保護地区で、最僻地のような場所。マクロな意味で、国立公園が抱える問題がある。

かつて雲ノ平では、近自然工法とは真逆の考え方で整備が行われていた。日本では自然を包括的に管理するシステムがなく、保護や教育よりも観光利用に偏った形で発達してきた。山小屋などの民間団体の自助に整備活動を依存してきたが、明らかに限界が訪れている。

山小屋は物価が安かった昭和の観光経済のビジネスモデルに依存してきたが、2000年以降はそれらの条件が整わなくなっている。とくに建設費は顕著で、14年前に雲ノ平山荘を建て替えた際には総工費1億8000万円程度だったが、現在なら4億5000万円程度かかる。資金や人材が豊富な場所以外は、今後、民間事業として山小屋は成り立たなくなる可能性がある。

◆観光利用に偏りがちな国立公園

雲ノ平は寒冷で雪の多い高山地帯のため、生態系が繊細で土壌の生産性が弱く表土が薄い。

公共事業にはエキスパートが不在で予算がない。国立公園は同じエリアにさまざまな所有者が混在している。登山道の管理責任を誰がどのように受け持つかは非常に曖昧。

基本的に国立公園は規制することで自然を守ろうとしている。観光利用を推進しつつ、自然環境が守り切れない状況になっている。誰かが登山道整備を行いたいと申し出ても、現状は利用可能な制度がほぼない。日本の国立公園は植民地政策のプレッシャーにより、国力強化のためにつくられた。最低限、自然を保護する目的は果たしたものの、それを維持するための予算や人材を確保する考えには至らなかった。

諸外国の国立公園は経済効果を算出して予算を決めているが、日本は行っていない。日本における国立公園の利用者は約600万人で、一人2万円としたら1200億円の経済効果があるが、統計として出していない。

◆広範囲な人々と協働しながらの保全活動

公共事業はプロフェッショナルが不在のため、自然の価値を理解しながら景観を保全する専門家を育てる必要がある。雲ノ平では2005年から東京農業大学との協働で景観と生態系に調和した保全活動を進めてきた。10年ほどで変化が見られるようになった。より広範囲な人々を巻き込んだ体制が必要だと考え、雲ノ平トレイルクラブを設立した。さまざまな専門家や立場の異なる人たちが集まり、特技を活かしつつ活動している。

◆日本山岳登山道協会の目指すところ

地域ごとに異なるバランスの仕組みをつくることがゴールだと考えている。自然の価値を問い直し、人々が日常的に自然環境について思い起こすきっかけになる場所こそが、国立公園だと考えている。

主な質疑応答

<質問>

各山小屋からの反応はどうか?

◆回答

雲ノ平:かなり薄い。しかし私は山小屋は可能性のある仕事だと思っている。環境教育の場にもなるし、環境テクノロジーや建築デザインの実験場にもなり得る。新しい価値を生み出す場所としての可能性がある。

<質問>

ヤマップへの質問。登山者の投稿から登山道の情報を吸い上げて、事業者に伝えていくような仕組みづくりは考えているか。

◆回答

ヤマップ:ピンポイントで地域の方に情報を伝えることはまだ行っていない。逆に地域の方から崩落箇所などを通報いただき、地図に反映するといった対応は一部行っている。活動記録の情報を分析することは可能なので、技術的にはそれらをまとめることも可能だと思う。

——————-

最後に、伊藤二朗さんが閉会の挨拶を行い、1日目の全プログラムが終了した。

文◎千葉弓子

写真◎北杜山守隊